Publié dans Les Echos le 13 aout 2025.

Les fondements d’Internet remontent à 1966 et au projet américain ARPANET, basé sur un principe simple : découper les données en paquets véhiculés sur le réseau et réassemblés à l’arrivée. Le projet Cyclades de Louis Pouzin y apportera des améliorations reprises dans TCP/IP, le standard de communication d’Internet. Internet reste réservé à une communauté de chercheurs, jusqu’à ce que Tim Berners-Lee propose en 1989 le langage HTML, qui permet à la fois de structurer les documents et de connecter les informations entre elles, grâce aux liens qui permettent de naviguer entre les pages d’un simple clic.

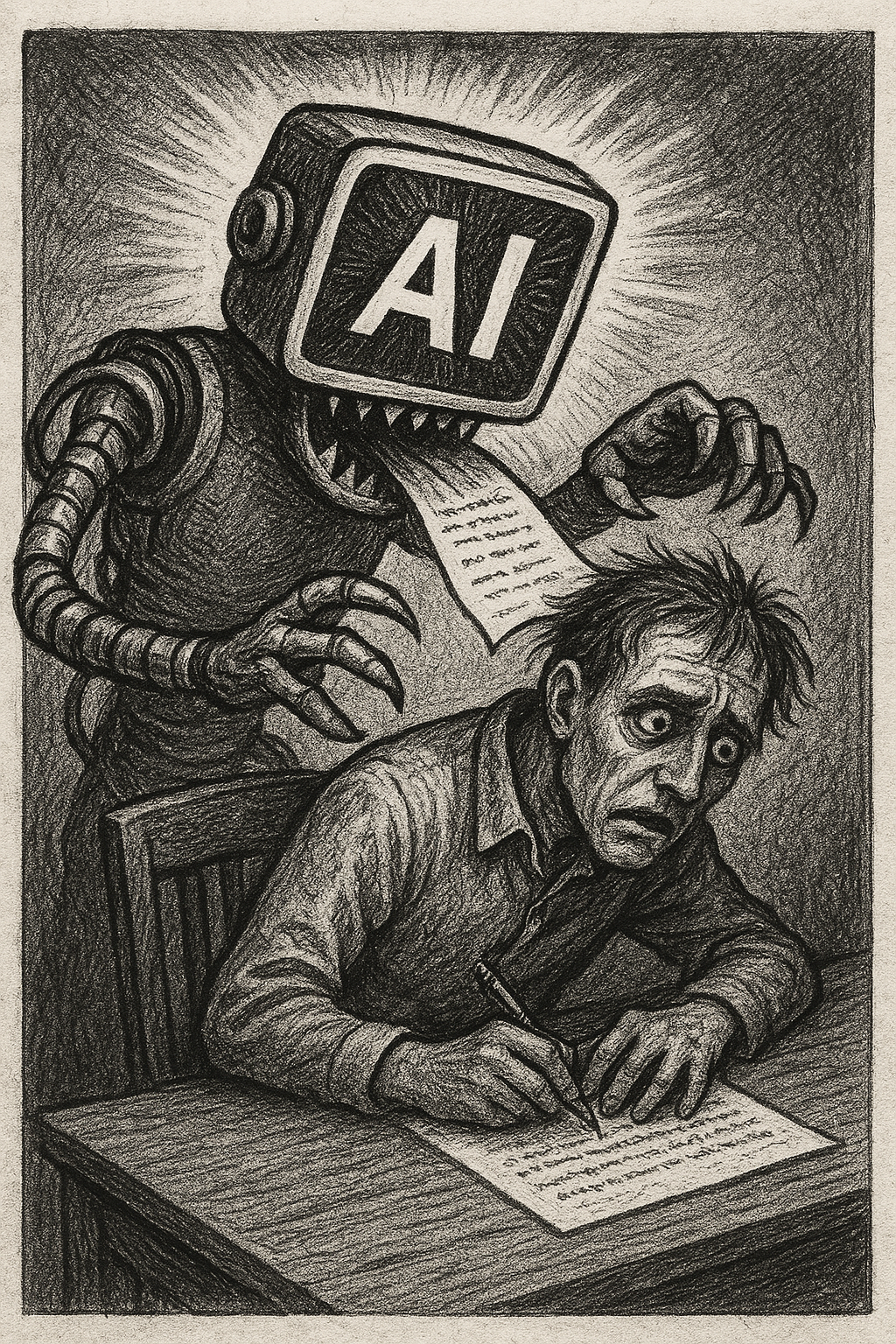

L’arrivée de l’IA générative bouleverse ce système : au lieu d’utiliser un moteur de recherche puis de cliquer pour aller visiter la page qui contient une information intéressante (article, étude, rapport…), l’IA permet d’accéder directement à une réponse prédigérée à partir d’informations dont la source est rarement précisée. En effet, la performance des modèles d’intelligence artificielle, qui « digèrent » tout Internet dans un nombre limité de paramètres, tient notamment au fait qu’ils oublient l’origine de leur connaissance. Les conséquences seront catastrophiques pour les créateurs de contenu. Les moteurs de recherche leur apportaient des visiteurs en contrepartie de leur contenu. L’IA ne leur apporte que les visites de robots qui nourrissent les intelligences artificielles, mais ni la reconnaissance, ni la publicité qu’apportent des visiteurs humains.

Dès lors, les incitations à offrir du contenu disparaissent – qu’il s’agisse des journaux ou des amateurs éclairés qui bénéficiaient hier des visiteurs ou de la renommée de leurs travaux. La création sans paiement n’aura plus d’intérêt et Internet s’abêtira – moins de contenu original, davantage de contenu fade généré par intelligence artificielle. On en voit déjà les signes : le New York Times a perdu 38% de ses visites en quelques mois, le nombre de questions posées sur StackOverflow (qui a servi à entrainer les IA qui le remplacent pour produire du code informatique) a diminué de 60% et de nombreux auteurs de blogs signalent des baisses d’audience massives. Les créateurs de contenu (lucratif ou non) y perdent, les propriétaires mondiaux de modèles y gagnent : c’est une perte nette pour l’Europe, présente sur les premiers, absente sur les seconds.

Des siècles après l’invention de l’imprimerie, la première loi sur le copyright a été votée en 1710 au Royaume-Uni puis en 1791 en France. Les intentions de la loi britannique figuraient dès son titre « loi pour encourager l’apprentissage, en donnant aux auteurs ou à ceux qui achètent les livres imprimés le droit exclusif de les utiliser pendant un certain temps ». Les brevets, inventés en 1474 à Venise, visent un objectif similaire – donner à l’inventeur un droit exclusif d’usage d’une création utile et nouvelle, en lui imposant de la rendre publique. On retrouvait donc le principe de « l’Internet des moteurs de recherche » : accès de chacun à l’information, en contrepartie d’un retour pour le créateur.

Les acteurs de l’IA affirment se limiter à un usage légitime (fair use), qui les dispenserait de citer les ayants droit aux Etats-Unis. Le droit français est plus exigeant et demande, même pour de courtes citations, que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source. Des discussions sont engagées avec les acteurs de l’IA sur ces questions, généralement focalisées sur les ayants droit qui vendent leur œuvre. Elles laissent de côté les créateurs de textes gratuits, qui n’attendent pas de redevance mais seulement d’être cités et d’avoir des visiteurs en contrepartie de leur travail.

La majorité du contenu d’Internet vient de créateurs sans but lucratif, et leurs contenus font une grande partie de la richesse d’Internet par rapport aux bases de livres ou de journaux qui existent par ailleurs. Il est impératif que ces créateurs puissent conserver le « retour en renommée » sans lesquels l’Internet de demain serait moins intelligent que celui d’aujourd’hui. Pour cela, il est nécessaire que ces créateurs soient inclus dans les discussions entre concepteurs de modèles d’IA et ayants droit, et que l’on tienne compte de l’importance du retour en renommée et de la nécessité de citer les sources.

Vincent Champain est dirigeant d’entreprise et président de l’Observatoire du Long Terme (www.longterme.org, think tank dédié aux enjeux de long terme).